为深入学习宣传贯彻党的二十大精神,贯彻落实中办、国办《关于加强新时代关心下一代工作委员会工作的意见》以及教育部党组34号文件,充分发挥“五老”亲历者、见证者、实践者的优势,向广大青年学生讲好他们在党的百年奋斗历程、中国特色社会主义新时代、脱贫攻坚和全面建设小康社会中的感人事迹和人生体验,教育激励广大青年学生在新征程上立志做有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代好青年,2023年教育部关工委以“老少共话二十大,踔厉奋发新征程”为主题,在全国高校全面开展“读懂中国”活动。

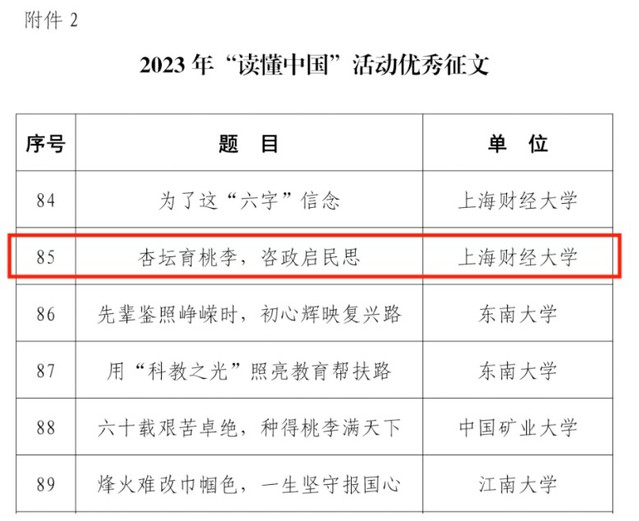

近日,教育部关工委发布了《关于公布2023年“读懂中国”活动入选作品名单的通知》,我院的《杏坛育桃李,咨政启民思——记上海财经大学公共政策与治理研究院院长胡怡建教授》一文入选2023年“读懂中国”活动优秀征文。

本文还被评为上海财经大学关心下一代工作委员会2023年“读懂中国”活动作品一等奖。

附:征文

杏坛育桃李,咨政启民思

——记上海财经大学公共政策与治理研究院院长胡怡建教授

从学生到老师,胡怡建教授的大部分时光都离不开上海财经大学。作为学生,他勤恳好学,刻苦钻研,在艰苦的条件下依然不忘初心,锐意进取;作为教师,他耕耘教坛三十载,传道授业,答疑解惑,培养了一批又一批经济人才;作为学者,他服务于国家,奉献于时代,不怕苦,不怕难,深度钻研学术,为国家建言献策。

不忘初心,奋楫笃行

1979年,在离开学校12年后,只上过一年中学的胡怡建教授参加了高考,并成功考入上海财经大学财政专业。彼时的财大正处于百废待兴的时期,教学环境极为艰苦。百舸争流,奋楫者先,胡教授底子差,他就比别人更用功,即使在因病住院期间也丝毫不懈怠学习,凭借自己的努力,胡教授在专业里名列前茅,以优异的成绩顺利毕业。

回忆起大学生活,胡教授并不在意当时环境条件的艰苦,更让他感慨的是在财大遇到的恩师——曹立瀛老师用表格的方式讲西方财政学,条理清晰,通俗易懂;苏挺老师对待学生很宽容,在学生中声望颇高;葛惟熹老师的课融会贯通,绘声绘色······

从财大本科毕业后,胡教授被分配到上海市财政局工作,工作中他兢兢业业,不辞辛劳。一年半后,出于对学术研究的热爱,胡教授决定考研,并重新回到财大校园,这一身份的转变让胡教授真正意义上踏上了学术研究之路。

弦歌不辍,薪火相传

谈及留在学校当老师的原因,胡怡建教授脸上洋溢着微笑,说道:“因为当时学校挽留了我。”因此当时本有机会回到财政局担任领导工作的胡教授毅然决然地选择了母校。以十年树木之精神,行春风化雨之功力。讲台上的胡教授表现得游刃有余,他本就在学术方面深有造诣,再加上出色的口才和一手好字,迅速成为学生心目中的出色老师。讲台下,胡教授鼓励学生积极探索创新,无论是哪个领域的研究方向,他都会热情答疑解惑,耐心辅导学生的学术探索。一支粉笔,三尺讲台,四季坚守,育万千桃李,胡教授以人格魅力呵护学生心灵,以学术造诣开启学生智慧,十年如一日,在讲台上一站就是三十多年,用毕生心血践行了“一生只为一件事”。

“痴心一片终不悔,只为桃李竞相开”,谈起对大学生的建议时,胡教授显得有些兴奋,他说:“读大学时追求知识渊博、成绩优秀;研究生时追求思想内涵、论文发表;博士生时追求学术底蕴、专著出版;当老师时追求培养优秀学生、学术有所贡献。” 这番话不仅是胡教授对学生的建议,又何尝不是自己的人生写照呢?对于老一辈教育家来说,他们所追求的不是名望,而是弦歌不辍,薪火相传。国将兴,必贵师而重傅,胡教授用坚守与奉献,为国家培养出一批又一批高质量经济人才,为推动社会经济发展、实现中华民族伟大复兴中国梦打下重要基础。

投身科研,心系民生

或许是亲身经历了中国税制改革的演进历程,胡怡建教授认为党的十八大以及党的十八届三次全会提出的国家治理体系和治理能力现代化、优化资源配置、维护市场统一、促进社会公平、实现国家长治久安等战略部署,为全面深化税制和税收管理体制改革指明了方向。在此背景下,为了能够推动中国财税领域的发展,胡教授从业的30年中,他一直在科研进步的道路上不断前进,即使面对繁重的教学任务,仍然秉持为国为民的学者之心,积极参与学术研究,引领学科的发展。在国内财税领域,他取得了卓越的学术成果,发表了100余篇学术论文,主持出版了《转轨经济中的间接税》、《税收学》等一系列具有影响力的著作,填补了我国财税相关领域的研究空白,极大地推动了财税学科的发展。1997年,他被评为财政部的“跨世纪学科带头人”;2009年受上海市委市政府委托完成“税收政策制度研究”重大决策咨询课题。胡教授以深厚的学识和清晰的逻辑,展现了一名学者解决问题的卓越能力。

鼓励后进,寄语青年

“我们在上财成长成材的同时,见证着上财的发展,也见证着这所学府培养的杰出青年人。”采访的最后,当被问及对青年一代有何寄语时,胡怡建教授认真的回应道:“既要有投身建设中国式现代化,全面推进中华民族伟大复兴的宏伟目标和历史使命,更要有认认真真做好事,踏踏实实做好人行为准则,虽然短期未必能看到成效、但日积月累长期必有大的回报!”

沉稳的语气、简明的话语,传达出最朴素的智慧和希望。胡教授结合自己的人生经历和感悟,用自己的实际行动给我们做榜样,用行动诠释了“珍惜机遇、不懈追求、努力付出、懂得感恩、学会包容”的内涵。“居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君。”胡教授身居三尺讲台,却能心怀万千民生,躬身祖国建设,教坛桃李争妍,科研硕果累累。他的精神也蕴含着公管人世代相传的品质,也是百年上财精神的具体体现。“厚德博学,经济匡时”,青春年少者,激情满怀;已经岁月者,厚积薄发。正是有老教授一步步的引导指教,让更多年轻的学子不再迷茫,让祖国的未来有了方向,他用一颗谦逊而博学的心,在自己的岗位奉献着,也示范着,何为人师,何为学者。

(公共经济与管理学院2023年“读懂中国”采访团队,撰稿黄雅萱、李丁怡,指导老师周巧、丛冠华)

供稿 | 黄雅萱 李丁怡

编审 | 周巧 丛冠华